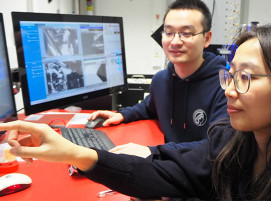

Gründach und Dämmung, Photovoltaik und Fassaden mit Solarthermie, Wärmepumpen – es gibt viele Möglichkeiten, Gebäude energetisch zu optimieren. Gemeinsam mit der RWTH und FH Aachen gehen Architekt*innen der Fachhochschule Dortmund einen Schritt weiter. Im Projekt „Virtueller Energiedemonstrator“ zeigen sie, wie Industriegebäude klimapositiv sein können. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz unterstützt das Vorhaben.

„Zeitgemäße Energiekonzepte müssen die Vielzahl an Möglichkeiten und Komponenten zusammendenken und die konkrete Wirkung im Kontext beurteilen“, erklärt Prof. Dr. Helmut Hachul vom Fachbereich Architektur der FH Dortmund. Darum gehe es im Projekt auch nicht darum, einzelne Komponenten als „besser“ oder „schlechter“ zu bewerten. „Mit dem virtuellen Energiedemonstrator entwickeln wir ein Tool, das es Planer*innen ermöglichen wird, einzelne Maßnahmen perfekt aufeinander abzustimmen.“

Der Fokus liegt dabei auf Industriegebäuden und insbesondere auf Stahlkonstruktionen. „Das sind die mittelgroßen Werkshallen, die wir hier in der Region zu Hunderten haben“, so Prof. Hachul. Der Experte für Metallbau sieht hier großes Potenzial, denn bislang werde beim Industriebau noch zu wenig auf die Gebäudeenergie geachtet. „Wir wollen aufzeigen, was bereits mit heutiger Technik und dem Stand der Forschung möglich ist“, betont Prof. Hachul. Er spricht von energieaktivieren Stahllösungen zur Energiegewinnung, -speicherung und -verteilung, von Solarthermie in den Hallenwänden, von Stahl-Energiepfählen in der Erde. „Neben dem Strom legen wir dabei einen Schwerpunkt auf die Wärmeenergie – wobei es dabei sowohl um eine Beheizung im Winter als auch um Kühlung im Sommer geht.“

Im virtuellen Energiedemonstrator wird es zwei standardisierte Mustergebäude geben: die mittelgroße Industriehalle und ein Bürogebäude. „Wir erstellen dafür 2D- und 3D-Modelle und unterfüttern die einzelnen Bauteile mit Daten – sowohl physikalischen Daten, aber auch Baukosten“, beschreibt Prof. Hachul das Ziel. Planer*innen und Baufachleute sollen dann wie ein DJ am Mischpult an den Reglern spielen. Nur dass sie nicht Bass und Tempo pegeln, sondern viel mehr Material, Dämmung und Kosten einstellen. Die komplexen Wechselwirkungen und Berechnungen übernimmt dann das digitale Tool. „Letztlich geht es darum, die Welt grüner zu machen. Und wir können mit diesem Projekt Wege dafür aufzeigen“, sagt Prof. Hachul. Bestenfalls würden so Industriegebäude entstehen, die mehr Energie erzeugen, als sie verbrauchen.